平成14年12月から令和2年3月までの約17年間、私の腰椎変性疾患の手術治療がどう変わってきたか、その概要を説明しました。

1.脊椎手術の歩み

私は脳神経外科手術全般を手がけましたが、その中でも脳動脈瘤などの脳血管障害の手術が多くを占めました。腰椎手術には昭和62年頃に着手し、平成14年12月にMD法を採用するまでに約200例の顕微鏡手術を経験しました。MD 法を始めてから、手術件数は右肩上がりに増え、年間400件を超える時期もありました。次第に変性すべり症や分離すべり症、変性側弯症などが増え、最小侵襲の腰椎固定術が増加しました。腰椎固定術はMD法除圧のみと比べて、手術時間は3~4倍長くかかるため、単独術者としての手術件数は年間300件前後となりました。頚椎変性疾患に対する前方固定術、椎体置換術、拡大椎弓形成術も多数手がけましたが、近年は椎間板ヘルニアや頚椎症性椎間孔狭窄症に対するMD法による後方除圧術が中心になっています。

2.私の手術治療のコンセプト

脊椎手術で、私は可能な限り侵襲を少なくする手術法の確立を目指しました。すなわち、皮膚切開を小さくし、筋肉の剥離を最少にして、痛み・出血を少なくし、かつ結果の良い手術法の確立です。痛みを取ることが手術の目的であるなら、手術で強い痛みを与え、ましてやそれが後に残ることなどあってはなりません。従来重視されてきた運動機能も当然重要ですが、患者にとっては、痛みやしびれなどの不快な感覚障害は常時患者を悩ませ、気を滅入らせたり、鬱にしたり、生活の質を損ないます。脊椎手術は機能外科であるとともに痛みの外科でもあります。従って、手術の低侵襲化は避けて通ることのできない脊椎外科の大命題と私は受け止めています。

3.MD法がもたらした患者の利益

この17年間を通じて明らかになったことは、MD法による手術の最小侵襲化によって、手術自体が患者に痛みを残すことはなくなりました。出血が少ないため、固定術を含めて輸血が必要になることはありません。固定術を含めて脊椎手術の潜在リスクである深部感染症の合併はありません。早期離床・早期退院が可能です。術後鎮痛剤の使用は極めて少なく、鎮痛のため麻薬が必要になることはありません。これらはMD法に限らず最小侵襲手術に共通した利点ですが、さらに腰椎固定術の適応が狭められ固定術が減少したこと、後期高齢者への手術適応が広がったことがあげられます。

最小侵襲手術に熟練したなら、その適応範囲を椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症の再発に対する再除圧術、変性側弯症における単独神経除圧術などにも広げることが可能です。

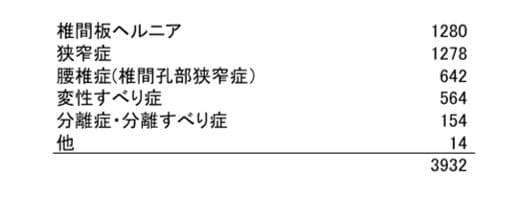

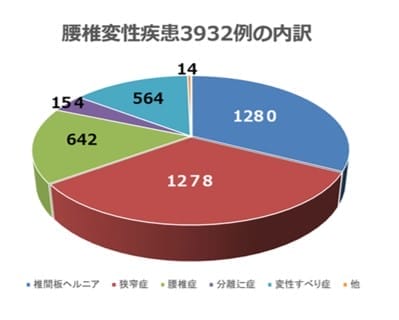

4.MD法を施行した腰椎変性疾患の内訳

次に腰椎最小侵襲手術の内訳を示します。椎間板ヘルニアと脊柱管狭窄症がほぼ同数。椎間板ヘルニアは発症数は多くても自然治癒が多いこと、一方脊柱管狭窄症は加齢で増加して自然治癒は少ないことから、両者は数において匹敵する関係にあると思われます。特筆すべきことは、腰椎症をもとにした椎間孔部の狭窄病変が著しく増加していることです。これは私に特異的な傾向と思います。当病変の診断能が向上していることと、手術の低侵襲化で後期高齢者に対する手術適応が拡大していることなどが関係しています。椎間孔部狭窄病変は加齢で増加しますが、いまだ診断法が確立されているとはいえないこと、診断がついたとしても腰椎固定術が標準的な手術法であることから、手術治療は増えにくいのが現状と考えられます。

変性すべり症では、MD法による神経除圧術が増え、腰椎固定術は減少しています。分離症・分離すべり症では、最小侵襲固定術が中心ですが、条件によっては神経根除圧術のみを行うようになっています。

保存治療が無効になった腰椎変性疾患には手術治療が適応になりますが、痛み・しびれ・麻痺などの神経症状にはMD法による神経除圧術で対応し、すべりの進行などで病変自体が悪化する危険性の高いケースでは、インストルメントを用いた最小侵襲固定術を併用するという方針をこれからも基本にしていきたいと考えています。

腰椎変性疾患の道しるべをもっと見る

購読すると最新の投稿がメールで送信されます。